Hervé Hasquin : islam et franc-maçonnerie

- Auteur Jean Philippe Schreiber

La mésaventure qu'a connue le secrétaire perpétuel de l’Académie royale de Belgique Hervé Hasquin, qui a vu l'un de ses textes, relatif aux rapports entre islam et franc-maçonnerie, tronqué et dévoyé de manière éhontée par une revue pourtant réputée — en l'occurrence Arabies, le mensuel du monde arabe et de la francophonie — offre l'occasion de revenir sur la thématique traitée, et qui manifestement continue de susciter un certain malaise chez d'aucuns. En consacrant un petit ouvrage à la question de l’attitude des pays d’islam à l’égard de la franc-maçonnerie, et ce dans la belle collection de poche qu’il a suscitée à l'Académie, son secrétaire perpétuel Hervé Hasquin innovait en effet doublement. D’une part il propose une synthèse originale relative aux rapports difficiles entre islam et franc-maçonnerie. Dans le même temps, il montre que contrairement aux idées reçues, c’est bien plus le défaut de démocratie que la haine religieuse qui a dans les pays de culture musulmane creusé le lit de l’acharnement à l’égard de la maçonnerie et des principes qu’elle symbolise et véhicule.

Le débat européen sur la circoncision

- Auteur Jean Philippe Schreiber

ORELA s’était fait l’écho des prémisses du débat européen sur la circoncision, et ce dès la publication de l’arrêt du tribunal de Grande Instance de Cologne, en juin 2012, qui statuait que « le corps d’une enfant était modifié durablement et de manière irréparable par la circoncision », une modification « contraire à l’intérêt de l’enfant, qui doit décider plus tard par lui-même de son appartenance religieuse ». Cet arrêt, on s’en souvient, avait créé une situation jurisprudentielle inédite en Allemagne, interdisant alors de facto toute intervention de ce type en offrant pour la première fois une base légale à toute appréciation en la matière.

Dieudonné : retour sur la théorie du complot

- Auteur Jean Philippe Schreiber

Beaucoup de choses ont été dites et écrites sur l’Affaire Dieudonné — cet humoriste français devenu propagandiste antisémite, bénéficiant d’un surprenant succès populaire et mettant à l’épreuve les frontières de la liberté d’expression. Point n’est besoin, sans doute, d’en rajouter. Quoique. Nombre d’analystes ont en effet vu dans les diatribes antijuives du polémiste français l’expression d’une nouvelle judéophobie — postcoloniale, en quelque sorte — inspirée par les développements historiques de l’après 1967 et en particulier de l’après 11 septembre… Mais il y a plus : le positionnement anti-système — sincère ou démagogique, peu importe ici — de Dieudonné M’Bala M’Bala n’a de toute évidence rien de moderne, ou si peu, même s’il a contribué en France et ailleurs à transformer l’antisionisme et ses ambiguïtés. Il puise au contraire dans un fonds conspirationiste d’origine catholique, vieux de deux siècles, dont les avatars contemporains ne sont en réalité que de simples réappropriations.

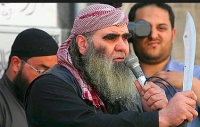

Le salafisme en Europe : acteurs, enjeux et discours

- Auteur Samir Amghar

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, les pouvoirs publics occidentaux s’alarment de l’influence du salafisme sur les pratiques religieuses des musulmans européens et nord-américains. Des librairies islamiques abritant un nombre important d’ouvrages de théologiens salafistes aux présentateurs charismatiques des chaînes satellitaires islamiques comme Iqraa, en passant par les tenues vestimentaires ultra-orthodoxes importées directement de la péninsule arabique (jilbâb, niqâb, qamîs), force est de constater que le salafisme tend à s’imposer comme la norme à partir de laquelle le musulman d’Occident doit juger sa pratique religieuse. Prônant une approche littéraliste du Coran et de la tradition prophétique, le salafisme est marqué par une volonté de purger la pratique religieuse de ses particularités locales et des « innovations » qui auraient altéré l’islam originel au fil des siècles. Au-delà de cette matrice doctrinale, le salafisme s'apparente plus à une mouvance plurielle et contradictoire, couvrant un large spectre de positionnements idéologiques. C’est un ensemble composite, voire hétérogène d’initiations multiples, pas toujours coordonnées, d’individus seuls ou formant de petits groupes autonomes.

Le développement de la crémation : un au-delà du religieux ?

- Auteur Marc Mayer

Rares sont les pratiques sociales qui atteignent des taux de croissance aussi marqués que ceux enregistrés pour la crémation. Autorisée en 1963 par l’Église catholique, la crémation n’en est pas moins demeurée une pratique discrète jusque dans les années 1980. Puis, elle s’est développée de manière significative avec dans un premier temps des taux de croissance annuels allant de 10 % à plus de 20 % — des taux qui, de fait, ont diminué à partir des années 1990, alors que le nombre des crémations est toutefois demeuré en augmentation constante. Longtemps marginale donc, la crémation représente aujourd’hui plus de 30 % des obsèques en France. Ces chiffres sont encore plus élevés en Belgique. Les prévisions de l’Association française d’Information funéraire anticipent que les crémations devraient s’établir à 35 % en 2020, puis à 49 % en 2030 (D. Le Guay, La mort en cendres, 2012). A Bruxelles, ce taux est déjà passé à 60 %. Dès le moment où l’usage de ce type de funérailles devient massif et que les vœux affichés d’avoir recours à cette technique se multiplient, il n’est plus possible de percevoir cette démarche comme une intention atypique.

Anti-Choice Religious Groups and European Institutions: A Reframing of Language

- Auteur Emilie Brébant

Numerous radical religious groups are active at the European level where they attempt to influence political leaders on issues such as Sexual and Reproductive Health and Rights. Those who refuse their hard-line agendas refer to these organisations, which usually call themselves “pro-life”, as “anti-choice”. There has been a recent change in the way these “anti-choice” organisations express their views on ethical topics: a previous focus on emotions has given way to an increasingly ‘rational’ message. The new conservatives have appropriated values related to democracy and human rights to find a new means of building a sense of legitimacy for their discourse.

Les Juifs de France : du judaïsme confessionnel au pluralisme religieux et culturel

- Auteur Martine Cohen

La réunion des trois anciennes « nations juives » au sein d’un « judaïsme français » s’est opérée notamment à travers la création en 1808, par Napoléon, d’une institution centralisée — le Consistoire. Celui-ci est aujourd’hui de plus en plus contesté dans son rôle de « représentant » des Juifs de France. D’autres institutions se sont créées depuis 1944, qui accompagnent et soutiennent le développement d’identités juives plus séculières, culturelles ou politiques. Elles pointent vers la fin du monopole institutionnel consistorial, d’autant que le champ religieux s’est lui aussi pluralisé. Les lignes de clivage se sont déplacées, de thèmes politiques vers des questions « de société », concernant par exemple la participation des femmes à l’organisation communautaire et religieuse.

MangoGem

MangoGem