Rapport ORELA 2015

L'Observatoire des Religions et de la Laïcité (ORELA) de l'Université libre de Bruxelles fait paraître son quatrième rapport sur l'état des religions et de la laïcité en Belgique, portant sur l'année 2015. Fort de près de 100 pages, ce rapport propose des commentaires et analyses relatifs à ce qui a fait l'actualité des religions et de la laïcité en Belgique l'an dernier.

Il aborde le domaine des rapports entre religion et société comme celui des relations entre l'Etat et les cultes, et ce dans un contexte marqué de forte médiatisation du religieux, d'une omniprésence de l’islam tant dans les médias que dans le débat public, de peurs autour de l'islam, de recrudescence de l'antisémitisme et de débats sur des questions éthiques, entre sécularisation de la société et reconquête de l’espace public par le religieux.

Il pointe aussi l’arrivée à la tête de l’archevêché de Malines-Bruxelles de Jozef De Kesel, et met en particulier en évidence les politiques publiques en lien avec le fait religieux, marquées par les développements de l’actualité récente, la réforme des cours de religion et de morale non confessionnelle, ainsi que la diversité culturelle et convictionnelle que l'on rencontre dans la Région de Bruxelles-Capitale, à la lumière des résultats du sondage ORELA/Le Soir/RTBF.

Le rapport au format pdf peut être téléchargé au moyen du lien ci-dessous.

La peur de l'islam, la peur dans l'islam, avec Abdelmajid Charfi, Gilbert Achcar et Radouane Attiya

Nous poursuivons ici la rediffusion des débats enregistrés lors du festival « La Religion dans la Cité » que nous avons en janvier dernier organisé à Flagey en collaboration avec le journal Le Soir et la RTBF. Après un lecture du Traité sur la Tolérance par la comédienne Valérie Bauchau, le deuxième grand débat, intitulé « La Peur de l'Islam, la Peur dans l'Islam », avec Abdelmajid Charfi, Gilbert Achcar et Radouane Attiya est accessible ici à partir de 11'20.

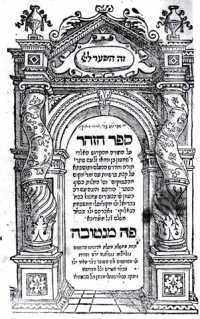

L’Institut d’Etudes avancées de Paris consacre deux journées d’études à la kabbale

- Auteur Anna Maria Vileno

L’événement est suffisamment rare pour être rapporté : deux journées d’études consacrées à la kabbale se sont déroulées à l’Institut d’Etudes avancées de Paris les 17 et 18 mai derniers. Le sujet appelle une approche multidisciplinaire qu’encadre à merveille l’IEA, dont l’une des missions est de favoriser la rencontre des disciplines en accueillant en résidence des chercheurs de tout horizon. Ces journées témoignent d’un intérêt croissant pour un sujet de recherche mal connu et réputé compliqué. Et pour cause : les spécialistes eux-mêmes ont du mal à définir leur sujet et à déterminer le cadre dans lequel il convient de l’inscrire. Les interrogations persistantes relatives à l’ambiguïté de l’objet d’études, loin de paralyser les échanges les ont, au contraire, stimulés. Enfin, il convient de souligner le mérite de Flavia Buzzetta, une jeune chercheuse italienne, à l’origine de l’événement qui clôture une année de résidence à l’IEA s’achevant en juin prochain.

Quel est ce ‘retour' du religieux aujourd’hui ?, avec Abdennour Bidar, Olivier Roy et Delphine Horvilleur

Le festival bruxellois « La Religion dans la Cité », dont nous sommes les initiateurs et qui a été organisé à Flagey en collaboration avec le journal Le Soir et la RTBF, a été une extraordinaire réussite : plusieurs milliers personnes se sont en effet pressées aux huit grands débats, aux douze « Face au public », à la grande conférence et aux deux spectacles qui leur ont été proposés les 29 et 30 janvier.

Tous nos lecteurs n’avaient pu être présents à Bruxelles en janvier dernier. C’est pourquoi nous avons enregistré l’ensemble de nos débats : nous vous les proposerons en vidéo sur notre site, durant les prochaines semaines.

Nous entamons aujourd’hui ce cycle par l’ouverture du festival : les discours de bienvenue de Gilles Ledure et Jean-Philippe Schreiber, l’intervention musicale de Mousta Largo et, surtout, le débat intitulé « Quel est ce 'retour' du religieux aujourd’hui ? », avec Abdennour Bidar, Olivier Roy et Delphine Horvilleur (accessible à partir de 13'38).

Religious developments in Dutch society

- Auteur Agnieszka Szumigalska

In recent decades Dutch society has undergone deep changes in the field of religion. On one hand the links between individuals and religious communities have considerably loosened, whereby religion has lost its former socio-cultural role, mainly as a result of secularisation. Nevertheless, among those who nowadays indicate no religious affiliation, still more than 40 % do not declare themselves atheists or agnostics (de Hart, Geloven binnen en buiten verband. Godsdienstige ontwikkelingen in Nederland, 2014). On the other hand, after WW II new (non-Christian) religious communities have marked the religious outlook of the Netherlands, with Islam as an example.

Une dimension religieuse au conflit israélo-palestinien ?

Denis Charbit, professeur à l'Open University of Israel (Tel Aviv), est l'un des observateurs les plus avertis de la société israélienne et vient de publier "Israël et ses paradoxes. Idées reçues sur un pays qui attise les passions" (Éditions Le Cavalier Bleu, 2015). Il propose ici une réflexion sur la question de savoir s'il existe une dimension religieuse au conflit israélo-palestinien.

La recomposition de l’univers confessionnel au Luxembourg

- Auteur Antoinette Reuter

La redéfinition récente (2013-2015) des rapports entre l’État luxembourgeois et les confessions dites reconnues représente actuellement le fait majeur animant la sphère confessionnelle au Grand-Duché. Ces réaménagements réduisent notamment substantiellement l’engagement financier futur de l’Etat à l’égard de ces cultes. Ils consacrent également la reconnaissance publique de l’islam, ses représentants ayant été invités pour la première fois à la table de négociations. À côté de ces grandes manœuvres qui monopolisent l’attention médiatique, un développement récent et pourtant majeur semble échapper largement au regard tant des autorités que de l’opinion publique, à savoir le succès foudroyant rencontré par les « megachurches », issues du mouvement protestant-évangélique, à tendance pentecôtiste.

MangoGem

MangoGem