Historienne, directrice d’études et membre du CéSor à l'École des hautes études en Sciences sociales (EHESS, Paris), spécialiste de la pluralité religieuse et de la laïcité dans l’histoire française (XVIIIe-XXe siècle), de l'émancipation des juifs et de l'abbé Grégoire, auteur notamment de l'ouvrage "Aux sources de l’idée laïque. Révolution et pluralité religieuse" (Paris, Odile Jacob, 2015), Rita Hermon-Belot évoque ici pour ORELA les sources de l'idée laïque et de la pluralisation du religieux en France.

Faire son deuil sur Internet : que font les religions ?

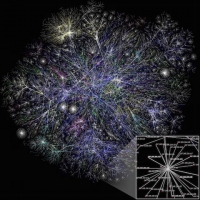

Depuis sa popularisation dans les années 1990, Internet s’est profondément complexifié, offrant des services tant de communication (forums et courrier électronique) que d’information (pages web). Les religions n’ont pas manqué d’investir ce média. En 1983 le premier forum à caractère religieux faisait son apparition et, depuis lors, le phénomène s’est amplifié de manière exponentielle, de telle sorte qu’aujourd’hui, l’un des moteurs de recherche les plus utilisés au monde dénombre des centaines de millions de résultats pour la recherche « religion ». Cette fulgurante expansion témoigne d’un intérêt très marqué, déjà abondamment décrit par les sciences humaines, des religions pour ce média, efficace tant pour créer du lien communautaire que du sens, fût-il virtuel, pour les individus. La question se pose de savoir, d’un point de vue micro, comment il opère lors d’expériences qui touchent à l’intime, tel le deuil.

Qu'est-ce que l'histoire juive ?

Jacques Ehrenfreund, professeur ordinaire à la Faculté de Théologie et de Sciences des Religions de l'Université de Lausanne, professeur invité à l'Université libre de Bruxelles dans la cadre des chaires de la Maison des Sciences humaines, est l'auteur notamment de "Mémoire juive et nationalité allemande. Les juifs berlinois à la Belle Époque" (Presses Universitaires de France, 2000) Faisant le bilan de ses recherches sur l'historiographie des juifs et du judaïsme, il s'interroge ici sur la question de savoir "Qu'est-ce que l'histoire juive ?"

Combien de musulmans en Belgique ?

- Auteur Corinne Torrekens

Combien de musulmans y a-t-il en Belgique ? Voilà une question qui a déjà largement défrayé l’actualité. On estime que la population musulmane belge est issue à 80/90 % du mouvement migratoire opéré dans les années 1960 via les accords bilatéraux de main d’œuvre avec le Maroc et la Turquie. Elle va progressivement et significativement s’accroître sous l’effet de plusieurs facteurs d’intensité variable : le cycle naturel des naissances, le regroupement familial prévu dans les conventions et que les autorités belges vont encourager dans une optique d’intégration, les mariages des musulmans et musulmanes belges avec un ou une ressortissant(e) du pays d’origine, les demandeurs d’asile, les conversions, l’immigration illégale, etc.

Les consignes de vote de l’Église aux catholiques italiens

- Auteur Anne Morelli

En Italie, l’Église est toujours intervenue pour indiquer à ses fidèles en faveur de qui voter. Toutefois, lors des élections du 4 mars dernier, presque tous les partis politiques italiens, de l’extrême-droite à la gauche, assuraient absolument convenir aux catholiques. Comment, dans ce panorama complexe, l’Église italienne a-t-elle pu donner tout de même des consignes de vote à ses fidèles ? Pour avoir une réponse à cette question, nous avons analysé les conseils électoraux de la Conférence épiscopale italienne, de la puissante organisation ecclésiale « Comunione e Liberazione » et de la revue jésuite Civiltà Cattolica.

La pilarisation en contexte de sécularisation

- Auteur Frédéric Gugelot

Du 26 au 28 février 2018 s’est tenu au Centre interdisciplinaire d’Étude des Religions et de la Laïcité de l’Université libre de Bruxelles un colloque intitulé « Pilarisé un jour, pilarisé toujours ? Approches multidisciplinaires du clivage philosophique dans la Belgique contemporaine ». Il interrogeait cette notion peu connue ailleurs qu’aux Pays-Bas et en Belgique, à savoir un phénomène qui s'est développé pendant plus d'un siècle dans ces deux pays et qui a vu un ensemble d'organisations se structurer en une même tendance idéologique : parti(s) politique(s), syndicats, mutualités, organisations professionnelles, mouvements de jeunesse et d'éducation permanente, écoles, associations culturelles et sociales…Il faut d’abord noter la réussite de cette rencontre effectivement interdisciplinaire et la qualité des interventions qui mêlaient jeunes chercheurs et d’autres plus confirmés. Les piliers sont toujours présents, ils ont profondément mué.

A European Muhammad? Between history and memory, polemics and praise

- Auteur John Tolan

English historian Edward Gibbon devoted a long chapter of his monumental History of the Decline and Fall of the Roman Empire (6 vols., 1776-89) to the rise of Islam, and in particular to the career of the prophet Muhammad. Gibbon presents him as a charismatic leader, wise ruler, loved and respected by his followers. Above all, Muhammad brought his people to the unsullied worship of the One God: “The creed of Mahomet is free from suspicion or ambiguity; and the Koran is a glorious testimony to the unity of God. The prophet of Mecca rejected the worship of idols and men, of stars and planets, on the rational principle that whatever rises must set, that whatever is born must die, that whatever is corruptible must decay and perish. In the Author of the universe, his rational enthusiasm confessed and adored an infinite and eternal being, without form or place, without issue or similitude, present to our most secret thoughts, existing by the necessity of his own nature, and deriving from himself all moral and intellectual perfection. These sublime truths, thus announced in the language of the prophet, are firmly held by his disciples, and defined with metaphysical precision by the interpreters of the Koran. A philosophic theist might subscribe the popular creed of the Mahometans; a creed too sublime, perhaps, for our present faculties”.

MangoGem

MangoGem